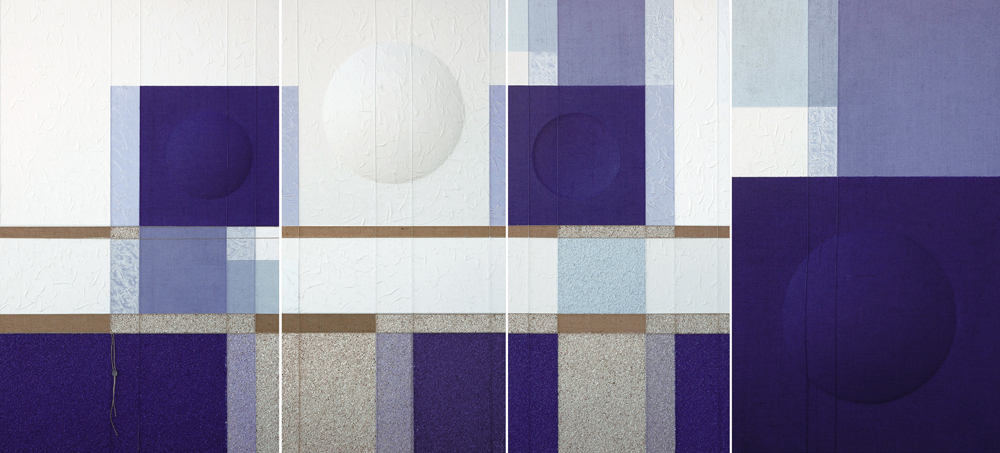

Superfici

e corde nello spazio - rapporto aureo ( Tridimensionalità Binoculare

nella NUOVA VISIONE SPAZIALE)

Tecnica

mista su juta e multistrato, 2011, cm120 x 268

Riflessione

sulla “nuova visione spaziale” di

Saverio Magno

L’opera di Saverio Magno si inserisce nel novero di esperienze

estetiche novecentesche derivate dall’osservazione dello spazio

fisico, un’interpretazione scientifica incline alla realizzazione

di lavori in cui lo spettatore possa verificare il mistero nascosto

della percezione visiva. La “nuova visione spaziale”, come

egli stesso l’ha definita, fa riferimento a una linea iconografica

che dal Cubismo di Braque e Picasso giunge diritto allo Spazialismo

di Fontana, passando attraverso elementi di Neoplasticismo derivati

da Mondrian. Un percorso ben preciso dove l’artista, applicando

il concetto astronomico della parallasse stellare, origina un sistema

visivo in cui la pittura abbandona i semplici valori bidimensionali

per inserirsi in contesti tridimensionali restituendo, allo spettatore,

l’esatta condizione visiva della realtà.

La ricerca di Magno si sviluppa in tre fasi conseguenziali: una prima

legata alla diretta presa di coscienza del suo lavoro (da parte dello

spettatore) attraverso l’utilizzo di strutture cubiche, il cui

impiego ricorda le camere ottiche del XVII secolo; una seconda in cui

l’opera, il dipinto, si separa da tali strutture acquisendo autonomia

espressiva; una terza, infine, in cui l’artista restituisce quella

che può essere considerata la raffigurazione di una vera e

propria visione 3D.

Questi tre passaggi consentono di comprendere tale indagine orientata

sostanzialmente nella possibilità di conferire, attraverso l’arte,

la reale visione del mondo legata alla nostra percezione binoculare.

Dal punto di vista estetico si è difronte a un artista profondamente

tecnico la cui ricerca è da accostare non solo ai nomi già individuati,

ma anche ad artisti che nella storia hanno espresso inclinazioni similmente

orientate alla restituzione analitica degli elementi reali. Si pensi

ad esempio ad un Canaletto e al lavoro che proprio con la camera ottica

quest’ultimo ha portato avanti, oppure ai francesi Seurat e Signac,

la cui ricerca si basava totalmente nelle coeve teorie di ottica, così come

Cézanne che già nelle sue opere tentava la restituzione

binoculare della linea di contorno, per arrivare poi ai futuristi

e alle teorie di percezione ottica nelle compenetrazioni iridescenti

di Giacomo Balla.

Nel caso di Saverio Magno, tuttavia, la questione si fa ancor più complessa,

poiché l’artista unisce la ricerca ottica alla questione,

come detto, della parallasse stellare permettendoci di verificare una

condizione di relazione tra l’essere terrestre e il rapporto

con lo spazio cosmico. Questo passaggio è definito dall’artista

nella sua “nuova visione spaziale” come un punto d’approdo

verso una consapevolezza nuova. Se è vero che Fontana, per la

prima volta, attraverso il taglio sulla tela tentava di sondare il

mistero ignoto dell’Universo, ma di fatto annullando la pratica

pittorica, nella nuova visione spaziale di Magno il problema non si

fonda tanto su questioni filosofiche, piuttosto intercetta una sorta

di neorealismo visivo dove l’elemento contingente si sintetizza

nella forma pura e in un insieme di velature finalizzate a permetterci

un’esatta comprensione dello spazio circostante.

Questa proiezione visiva ed estetica del reale ci induce ad una riflessione

sulla nostra percezione della vita. L’aniconicità di Magno

appare perciò in linea con le teorie neoplasticiste e spazialiste,

trovando una possibile congiunzione semantica e stilistica nell’insistenza

sulle forme rigide ortogonali e sui colori primari: rosso, giallo e

blu. A ciò va altresì unito quel riferimento tridimensionale

che sondando la dimensione ottica del vero finisce per suggerire nuove

possibili condizioni percettive dell’intera esistenza. Il lavoro

di Saverio Magno attiene infatti ad elementi prossimi all’architettura

poiché inevitabilmente orientati a trasportare lo spettatore

entro spazi d’interazione totale.

Ad una prima vista le opere esprimono principi di astrattismo tradizionali,

ma addentrandoci nell’insieme del lavoro si comprende come questa

sia solo la superficie. La complessità degli elementi in gioco

va infatti ricondotta al tentativo di superare la bidimensionalità per

addentrarsi nel mistero dello spazio tridimensionale. La doppia visione

di cui egli parla si materializza nelle attente velature e in un insieme

di linee e corde che determinano la costruzione spaziale in relazione

al nostro punto di vista. Ciò determina continui spostamenti

delle superfici visive nonostante la fissità dell’osservatore,

ma soprattutto spinge ad una riflessione ancora più ardimentosa:

la questione del nostro rapporto con la realtà cosmica.

Ogni artista visivo si colloca, di fatto, in quello spazio intermedio

tra la realtà e il nostro modo di percepirla. La nuova idea

spaziale di Saverio Magno si palesa altresì in una direzione

che – ma è solo una mia personale ipotesi – richiama

certe suggestioni derivanti dalle teorie della fisica più recente.

Mi riferisco, ovvero, all’idea che l’Universo non sia in

realtà tridimensionale, ma olografico e sostanzialmente in

due dimensioni. Secondo tali teorie sarebbe la nostra percezione

a decifrare

le tre dimensioni, ma in chiave sostanzialmente ingannevole rispetto

alla vera natura del Cosmo.

Queste teorie non cambiano la nostra vita quotidiana, ovviamente,

ma inducono noi osservatori a definire rinnovati scenari esistenziali.

Parallelamente il lavoro di Saverio Magno, mi sembra di poter dire,

intercetta una nuova dimensione esistenziale della realtà superando

le vecchie convenzioni. Se vogliamo quindi definire la sua “nuova

visione spaziale”, siamo dunque indirizzati a vederla come un’inedita

possibilità di linguaggio aniconico che unisce pittura, scultura

e architettura, ma che si materializza solo attraverso la visione dello

spettatore il quale diviene parte integrante dell’opera.

Un pensiero complesso che diventa arte nel momento in cui abbandona

l’esclusività della ricerca teorica, per incanalarsi nella

condizione estetica. In alcuni casi i quadri vengono affiancati per

poi essere uniti in un’unica grande opera. Questa azione consente

all’artista di rappresentare la tridimensionalità binoculare

e la visione 3D. La teoria consiste dunque nella proposta di scindere

le due traiettorie visive, cioè quella di sinistra e di destra,

facendole convergere in un’unica focale prospettica deducendone

che l’occhio sinistro guarda l’immagine destra, mentre

il destro quella sinistra. Collocando un oggetto a metà della

distanza tra gli occhi e i due quadri ne emerge infine l’immagine

di tre elementi manifestando, nello spostamento dell’oggetto

avanti o indietro, la percezione della tridimensionalità.

Da questi esercizi di metodo resta a noi la bellezza di opere essenziali

e minimaliste, la cui natura compositiva rimanda al rigore neoplastico,

ma arricchito da suggestioni spazialiste e cadenzate sottilmente

tra materia e colore. Il fondo bianco, nella maggior parte dei casi,

concorre

a donarne leggerezza e purezza collocandole nel ristretto ambito

delle ricerche contemporanee più raffinate e dal grande valore

artistico.

Andrea Baffoni